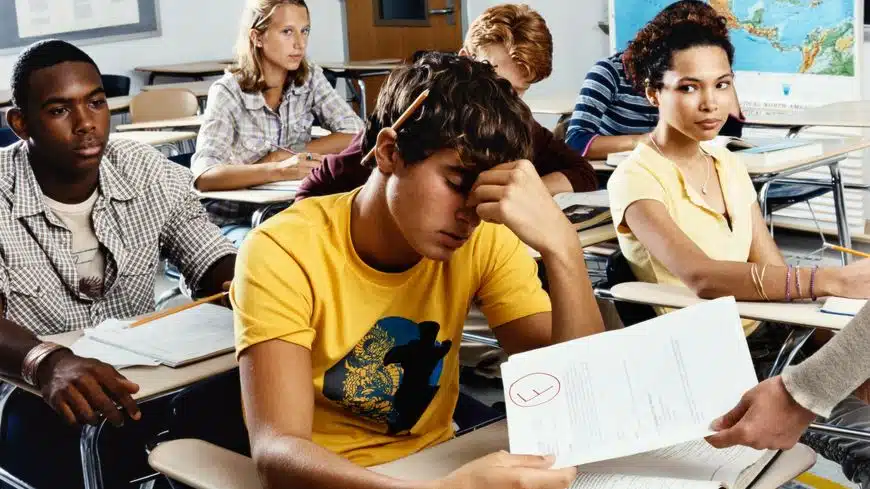

Un chiffre suffit : plus de 3 000 signalements de « tenues inadaptées » en milieu scolaire ont été recensés en France l’an dernier. Derrière ce nombre, une réalité mouvante, faite de règlements, de débats et de coups de théâtre dans les couloirs des établissements. Ce terrain, loin d’être figé, révèle chaque jour la tension entre liberté individuelle et vivre-ensemble.

En France, la loi du 15 mars 2004 interdit le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles publiques. Certaines académies ajoutent à cette règle des circulaires précisant les vêtements considérés comme incompatibles avec le règlement intérieur, tels que les crop-tops, les survêtements ou les casquettes.

Des différences existent entre établissements concernant l’application et l’interprétation de ces consignes. Les sanctions varient, allant du simple rappel à l’ordre à l’exclusion temporaire, selon la gravité du non-respect observé. Ces décisions font régulièrement l’objet de débats entre familles, enseignants et autorités éducatives.

Ce que dit la loi sur la tenue vestimentaire à l’école

Le cadre imposé par la France en matière de tenue vestimentaire à l’école ne laisse pas la place à l’improvisation. La référence, c’est le code de l’éducation, sur lequel vient s’appuyer la loi du 15 mars 2004. Le texte pose une ligne claire : tout signe ou vêtement affichant de façon visible une appartenance religieuse est proscrit dans l’enceinte des établissements publics. L’objectif est double : préserver l’ordre public et affirmer la neutralité républicaine du service public d’éducation.

La réalité se joue ensuite localement. Chaque établissement rédige son propre règlement intérieur, soumis au conseil d’administration, où sont détaillées les règles vestimentaires à respecter. Ce document s’appuie sur la jurisprudence administrative et adapte les exigences à la vie locale. Par exemple, dans les Yvelines, certains collèges imposent des hauts couvrant le ventre et les épaules, tandis que d’autres bannissent le survêtement hors des cours d’EPS.

Voici les points les plus fréquemment mis en avant par les établissements :

- Sécurité des élèves : tout accessoire ou vêtement jugé dangereux ou gênant les mouvements est proscrit.

- Respect du cadre collectif : slogans provocateurs, vêtements évoquant des identités politiques ou religieuses sont systématiquement refusés.

- Neutralité : la règle s’applique strictement dans le public, avec une vigilance particulière de la part du chef d’établissement.

Le règlement intérieur a une valeur contraignante. Il s’impose à tous, élèves comme familles, et seul un recours devant le juge administratif peut remettre en cause une décision. Maître Pierrick Gardien, spécialiste du droit public, rappelle que toute sanction doit rester mesurée et respecter les droits de l’élève. L’arbitraire n’a pas sa place, la proportionnalité reste le mot d’ordre.

Pourquoi certaines tenues sont-elles interdites ? Enjeux éducatifs, sociaux et culturels

L’école publique française ne tolère pas l’à-peu-près. La tenue interdite n’est pas une lubie bureaucratique. Elle traduit le projet d’une école qui protège, rassemble, et évite les fractures visibles dans l’espace collectif.

Chaque vêtement porté à l’école envoie un signal. Pour les équipes pédagogiques, l’habit n’est jamais neutre : il dessine la frontière entre l’intime et le collectif. Porter une tenue appropriée, c’est reconnaître le cadre commun, participer à l’effort de tous pour un climat propice aux apprentissages. Un t-shirt provocateur, une jupe très courte ou un couvre-chef affiché ostensiblement : chacun de ces choix peut rompre le fragile équilibre du groupe.

On ne bannit pas une tenue par hasard. Les collèges et lycées publics s’appuient sur la notion d’ordre public pour fixer la limite. La mixité, le respect entre les élèves, se jouent aussi à travers le vêtement : des tenues trop suggestives, des signes distinctifs, peuvent accentuer les tensions, créer de l’exclusion, ou renforcer les préjugés. Ces mesures sont débattues, parfois contestées, mais elles cherchent à protéger le collectif.

Derrière la question de la tenue interdite, c’est toute une société qui se regarde dans le miroir. Chefs d’établissement et ministère de l’Éducation nationale se retrouvent confrontés à la difficile conciliation entre liberté personnelle et règles partagées. Les débats sur le crop-top ou le jogging, bien au-delà des modes, sont l’expression d’une tension toujours actuelle : jusqu’où, à l’école, peut-on affirmer son style sans heurter le cadre commun ?

Exemples concrets : règlements intérieurs et situations réelles

Les règlements intérieurs, socle de la vie scolaire, donnent un contenu concret à la notion de tenue interdite. Chaque établissement y va de sa propre version, toujours en lien avec le code de l’éducation et la préservation de l’ordre public. Ces textes, affichés dans les établissements ou transmis aux familles dès la rentrée, servent de référence en cas de doute ou de litige.

Quelques exemples illustrent les pratiques locales :

- Dans les Yvelines, un collège affiche noir sur blanc : « Les jupes jugées trop courtes, les pantalons troués, ainsi que les t-shirts à message politique ou religieux sont interdits. »

- Un lycée parisien bannit tous couvre-chefs et impose les chaussures fermées, au nom de la sécurité et du bon déroulement des activités scolaires.

Au quotidien, la règle s’incarne dans des situations très concrètes. Une collégienne convoquée car son crop top laisse apparaître le nombril ; un élève exclu temporairement pour avoir porté un survêtement jugé inadapté à l’ambiance de l’établissement. Ces cas soulignent l’interprétation laissée au chef d’établissement, parfois contestée par les familles. Il arrive que l’affaire remonte jusqu’au juge administratif, souvent avec l’appui d’un avocat en droit public.

La justice, elle, veille à ce que la sanction soit toujours proportionnée. Lorsqu’un règlement est trop flou, ou qu’aucun dialogue n’a précédé la mesure, la sanction peut être annulée. Ces épisodes rappellent combien la clarté du règlement intérieur et le respect des principes républicains sont déterminants pour éviter les excès ou les incompréhensions.

Comment choisir une tenue adaptée sans risquer l’exclusion scolaire ?

Se demander quoi porter à l’école, ce n’est pas simplement une question de style. C’est chaque jour un compromis entre expression personnelle, attentes de l’institution et regard des autres. Le règlement intérieur reste la première référence : il détaille ce qui est admis ou non dans l’établissement. S’y reporter permet d’éviter bien des déconvenues.

Pour aider à faire le bon choix, voici les critères qui reviennent le plus souvent dans les établissements :

- Des hauts couvrant les épaules et l’abdomen, sans transparence ni découpe excessive

- Pantalons et jupes sans trous, d’une longueur jugée convenable

- Chaussures fermées pour éviter les incidents dans les couloirs ou la cour

Les vêtements « crop » ou trop courts sont de plus en plus écartés par les collèges et lycées. Les slogans provocateurs, signes ostentatoires ou accessoires trop voyants sont aussi susceptibles de déclencher un rappel à l’ordre, voire une sanction. Mais la frontière reste mouvante, et chaque chef d’établissement dispose d’une marge d’appréciation. En cas de doute, il vaut toujours mieux engager la discussion. Certains choisissent de solliciter un rendez-vous, d’autres font appel au défenseur des droits pour trancher un litige. Comme le souligne Pierrick Gardien, une sanction n’est légitime que si elle s’appuie sur une règle claire, et respecte la notion de proportionnalité.

Chaque incident, chaque signalement, vient nourrir la réflexion collective sur la laïcité, l’égalité et l’expression de soi à l’école. Choisir sa tenue, ce n’est jamais un geste anodin : c’est aussi participer, à sa façon, à la vie et aux valeurs de l’école publique. L’uniformité n’est pas la règle, mais la compréhension du cadre commun permet de s’exprimer sans risquer d’être mis à l’écart. L’école, ce laboratoire social, façonne ainsi chaque génération à sa manière, entre liberté et règles partagées.