Aucun décret, aucune loi, pas même une circulaire ne vient fixer une limite d’âge pour la méditation chez les enfants. Pourtant, dans certaines écoles ou centres spécialisés, la barre est posée à six ans. Officiellement, c’est la question de l’attention, de la compréhension des consignes, qui sert de justification. Concrètement, il s’agit surtout de s’assurer que l’enfant puisse suivre, même brièvement, le fil d’une séance collective.

L’Organisation mondiale de la santé n’impose aucun seuil d’âge dans ses recommandations. Le débat est ouvert : pour certains professionnels de la petite enfance, il n’existe pas de raison d’attendre la scolarisation pour initier un enfant à la méditation. D’autres, au contraire, estiment que l’entrée à l’école marque un tournant propice. Ce flou permet à chaque famille, chaque structure, d’adapter ses choix selon sa vision de l’éducation ou ses convictions pédagogiques.

Pourquoi la méditation attire de plus en plus de parents ?

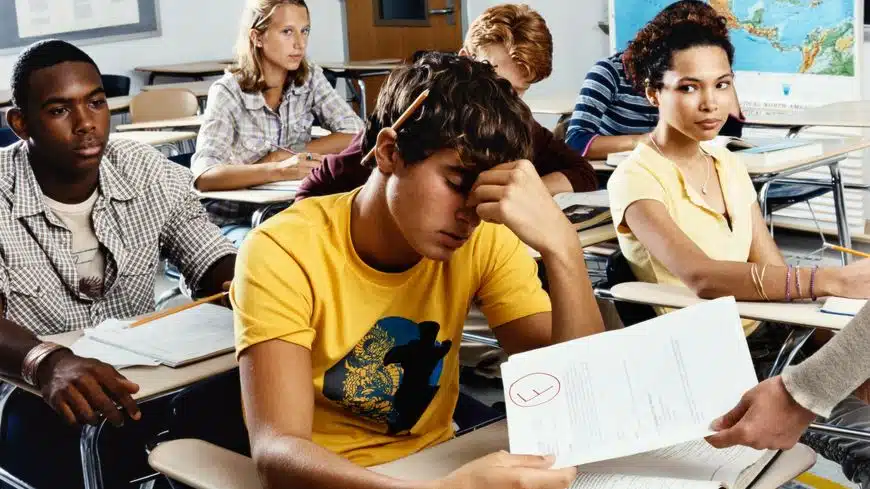

Le phénomène de la méditation pour enfants gagne en popularité auprès des familles. Face à la montée du stress chez les plus jeunes, à la pression des évaluations ou à la difficulté à se poser, de nombreux parents cherchent des moyens concrets pour accompagner leurs enfants. Les applications de méditation telles que Petit Bambou ou Mind s’imposent progressivement, tout comme les initiatives d’organismes comme l’Académie Tangram ou Educazen. Ici, il ne s’agit plus de simples tendances : apprendre à respirer, à se concentrer, à écouter son corps devient un vrai projet éducatif.

Les retours des pédiatres et enseignants sont souvent positifs. Dans un contexte où l’anxiété et les troubles de l’attention progressent, la méditation s’affirme comme une ressource douce, orientée vers la conscience de soi et la gestion des émotions. Beaucoup de familles constatent des effets très concrets : un sommeil plus paisible, une meilleure capacité à apprendre, des relations apaisées entre frères et sœurs ou camarades.

Voici comment la méditation s’invite dans la vie des enfants :

- Initiation en famille : Séances courtes guidées, souvent glissées dans le rituel du soir, parfois via une application ou en suivant la voix d’un parent.

- Méditation à l’école : Ateliers collectifs menés par des intervenants spécialisés, de plus en plus présents dans les écoles élémentaires.

- Cours de yoga pour enfants : Activité physique et respiration se rejoignent, offrant un autre accès à la détente et à la concentration.

La pratique se fait ludique, adaptée à chaque âge, ouverte à tous les milieux. Les parents, aujourd’hui, explorent volontiers d’autres voies éducatives, misant sur la bienveillance et l’éveil à la conscience dès le plus jeune âge. Loin de l’effet de mode, c’est un véritable mouvement qui prend racine.

À partir de quel âge un enfant peut-il vraiment méditer ?

La question de l’âge minimum pour pratiquer la méditation divise. D’après Eline Snel, qui signe le livre « Calme et attentif comme une grenouille », tout devient plus simple vers six ou sept ans : à cet âge, l’enfant commence à distinguer ses pensées, ses émotions, ses sensations. La séance de méditation pour enfant prend alors tout son sens, car l’enfant est prêt à explorer ce monde intérieur. Avant, l’attention est souvent trop volatile pour des exercices longs ou structurés.

Cela n’empêche pas certains pédagogues de proposer des activités inspirées de la relaxation ou de la sophrologie dès quatre ans. La clé : ajuster la durée et la forme. Quelques minutes suffisent, centrées sur la respiration, l’écoute d’un son, la découverte du silence. L’idée n’est pas tant de « méditer » au sens strict que de sensibiliser à la présence à soi.

Pour donner une idée des pratiques selon l’âge :

- À partir de 4 ans : Jeux de souffle, comptines, petites expériences sensorielles, instants de silence accompagnés par un adulte.

- Vers 6 ou 7 ans : Méditation de pleine conscience, temps d’assise un peu plus longs, partages d’expériences en petit groupe.

Ateliers de yoga pour enfants, séances de méditation à l’école : la progression se fait en douceur. L’essentiel, c’est d’accompagner le rythme de l’enfant, sans imposer d’immobilité ou de silence forcé. Peu à peu, la capacité à accueillir ses sensations et à rester attentif s’installe. La méditation pour enfants n’imite pas celle des adultes : elle s’invente, s’ajuste, se vit à hauteur d’enfant.

Les bienfaits concrets de la méditation chez les plus jeunes

La méditation pour enfants ne se contente pas de promesses floues : ses bénéfices sont observés et mesurés dans de nombreux contextes, à l’école comme à la maison. Plusieurs études pointent une nette progression de l’attention et une baisse du stress chez les jeunes pratiquants. Même chez les plus petits, dès six ou sept ans, on note une évolution de la capacité de concentration.

L’impact s’étend à la gestion des émotions. Après quelques séances, il n’est pas rare de voir un enfant exprimer plus clairement ce qu’il ressent, identifier l’agacement ou la tristesse, et savoir utiliser la respiration pour traverser les moments de tension. Ce réflexe, simple, fait la différence dans la vie quotidienne.

Voici ce que rapportent les familles et enseignants :

- Concentration renforcée, en classe comme à la maison

- Sommeil de meilleure qualité, confirmé par les parents

- Diminution de l’anxiété et des débordements émotionnels

- Sensibilité accrue au bien-être corporel, grâce à l’écoute de soi

L’introduction de la méditation de pleine conscience ou du yoga pour enfants transforme le climat de groupe. Les séances collectives encouragent l’écoute, désamorcent les conflits, créent un espace de dialogue inédit. La relaxation, souvent vécue comme un jeu, laisse une empreinte durable : l’enfant apprend à se retrouver, à respirer, à exister pleinement dans l’instant.

Conseils pratiques pour initier son enfant à la méditation en douceur

Demander à un enfant de rester assis dix minutes sans bouger ? L’idée paraît saugrenue. La méditation pour enfants doit s’ajuster à la réalité, sans chercher à copier la pratique adulte. Mieux vaut proposer des exercices brefs, ludiques, qui sollicitent la respiration ou l’attention aux sensations. Les spécialistes, comme Eline Snel, conseillent de démarrer autour de six ans, pour des séances de cinq minutes maximum. L’important reste la régularité, pas la durée.

Un exercice simple consiste à inviter l’enfant à fermer les yeux et à écouter les sons environnants. Quelques respirations profondes suffisent à installer un climat de calme. Ce type d’activité développe l’ancrage corporel et l’attention à l’instant présent.

Pour accompagner les premiers pas, plusieurs ressources existent : « Calme et attentif comme une grenouille » d’Eline Snel fait figure de référence, tandis que des applications comme Petit Bambou ou Mind proposent des parcours adaptés. L’Académie Tangram, Educazen ou d’autres structures offrent aussi des cours collectifs pensés pour les enfants.

Pour mettre toutes les chances de son côté, quelques repères peuvent guider les familles :

- Créer un espace paisible, éloigné des écrans et des sollicitations

- Rester fidèle au rendez-vous, même court, pour installer l’habitude

- Encourager l’expérience, sans objectif de performance ni pression

La relaxation peut devenir un moment de complicité, un jeu partagé entre parents et enfants. Ici, pas de quête de perfection : l’écoute et la souplesse priment. Les adultes jouent le rôle de guides discrets, facilitant l’accès à cette expérience nouvelle plutôt que l’imposant. Petit à petit, chaque famille trace son chemin, entre découverte, curiosité et confiance.

Un enfant qui apprend à observer le silence en lui porte ce calme partout où il va. Qui sait où mènera ce simple apprentissage ? Peut-être à un monde plus attentif, plus doux, reconstruit dès l’enfance.